Dans un environnement économique en constante évolution, les organisations qui prospèrent sont celles qui parviennent à créer et maintenir une culture axée sur les résultats. Cette approche ne se limite pas à la simple mesure des performances, mais englobe une transformation profonde de la mentalité organisationnelle, plaçant l'atteinte d'objectifs mesurables au cœur de chaque décision et action. Le suivi et l'évaluation émergent comme des piliers fondamentaux de cette transformation, offrant les outils nécessaires pour naviguer avec précision vers le succès.

Comprendre la culture axée sur les résultats

Une culture axée sur les résultats se caractérise par l'engagement collectif de tous les membres d'une organisation vers l'atteinte d'objectifs clairement définis et mesurables. Cette approche transcende les hiérarchies traditionnelles pour créer un environnement où chaque collaborateur comprend son rôle dans la réalisation des objectifs globaux et dispose des moyens nécessaires pour y contribuer efficacement.

Cette culture repose sur plusieurs principes fondamentaux. D'abord, la transparence constitue le socle de cette approche. Les objectifs, les méthodes de mesure et les résultats doivent être accessibles à tous les niveaux de l'organisation. Cette transparence favorise la confiance et permet à chacun de comprendre comment ses efforts individuels contribuent aux succès collectifs.

L'accountability, ou responsabilisation, représente un autre pilier essentiel. Dans une culture axée sur les résultats, chaque membre de l'organisation assume la responsabilité de sa contribution aux objectifs communs. Cette responsabilisation ne se traduit pas par une culture de blame, mais plutôt par un environnement où l'apprentissage continu et l'amélioration sont valorisés.

L'agilité organisationnelle constitue également un élément clé. Les organisations performantes savent adapter rapidement leurs stratégies en fonction des résultats obtenus et des changements environnementaux. Cette capacité d'adaptation repose sur des systèmes de suivi robustes qui permettent d'identifier rapidement les écarts et d'ajuster les approches en conséquence.

Les fondements du suivi et de l'évaluation

Le suivi et l'évaluation forment un système intégré qui permet aux organisations de mesurer leur progression vers leurs objectifs et d'évaluer l'efficacité de leurs interventions. Le suivi, processus continu de collecte et d'analyse de données, fournit des informations en temps réel sur la performance organisationnelle. L'évaluation, quant à elle, offre une analyse plus approfondie et périodique de l'efficacité, de l'efficience et de l'impact des actions entreprises.

Ces deux processus complémentaires s'appuient sur des indicateurs de performance soigneusement sélectionnés. Les indicateurs quantitatifs offrent des mesures objectives et comparables, tandis que les indicateurs qualitatifs apportent une compréhension plus nuancée des phénomènes observés. L'art consiste à trouver le bon équilibre entre ces deux types d'indicateurs pour obtenir une vision complète et actionnable de la performance.

La théorie du changement constitue le cadre conceptuel qui sous-tend tout système de suivi et d'évaluation efficace. Cette théorie explicite les liens causaux entre les activités menées, les résultats attendus et les impacts souhaités. Elle permet de construire une chaîne logique de résultats qui guide tant la planification que l'évaluation des interventions.

Construire un système de suivi efficace

La construction d'un système de suivi efficace commence par la définition claire des objectifs organisationnels. Ces objectifs doivent être SMART : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Temporellement définis. Cette clarté initiale conditionne la pertinence de tout le système de suivi qui sera mis en place.

La sélection des indicateurs représente une étape critique. Un bon indicateur doit être pertinent par rapport aux objectifs, fiable dans sa mesure, sensible aux changements et facile à comprendre par tous les utilisateurs. Il convient d'éviter l'écueil de la sur-mesure, qui peut conduire à noyer l'information essentielle dans un flot de données secondaires.

La collecte de données constitue le cœur opérationnel du système de suivi. Elle doit être organisée de manière systématique, avec des procédures claires définissant qui collecte quoi, quand et comment. L'automatisation de la collecte, lorsqu'elle est possible, réduit les erreurs et libère du temps pour l'analyse et l'interprétation des données.

Le traitement et l'analyse des données collectées transforment l'information brute en intelligence actionnable. Cette phase requiert des compétences analytiques appropriées et des outils adaptés. L'analyse ne doit pas se limiter à la description des tendances, mais doit également identifier les facteurs explicatifs et proposer des recommandations d'action.

La diffusion des résultats du suivi constitue un élément souvent négligé mais crucial du système. L'information doit être présentée de manière claire et accessible, adaptée aux différents publics concernés. Les tableaux de bord visuels, les rapports synthétiques et les présentations régulières favorisent l'appropriation des résultats par les équipes.

Mettre en place une culture d'évaluation

L'évaluation va au-delà du simple suivi en questionnant la pertinence des stratégies adoptées et en mesurant l'impact réel des interventions. Développer une culture d'évaluation nécessite un changement de mentalité où l'évaluation est perçue non comme un jugement externe, mais comme un outil d'apprentissage et d'amélioration continue.

Cette culture d'évaluation repose sur plusieurs piliers. L'ouverture à la remise en question constitue un prérequis essentiel. Les organisations doivent accepter que certaines approches puissent s'avérer inefficaces et être prêtes à ajuster leurs stratégies en conséquence. Cette ouverture nécessite un leadership fort qui valorise l'apprentissage par l'erreur et encourage l'expérimentation.

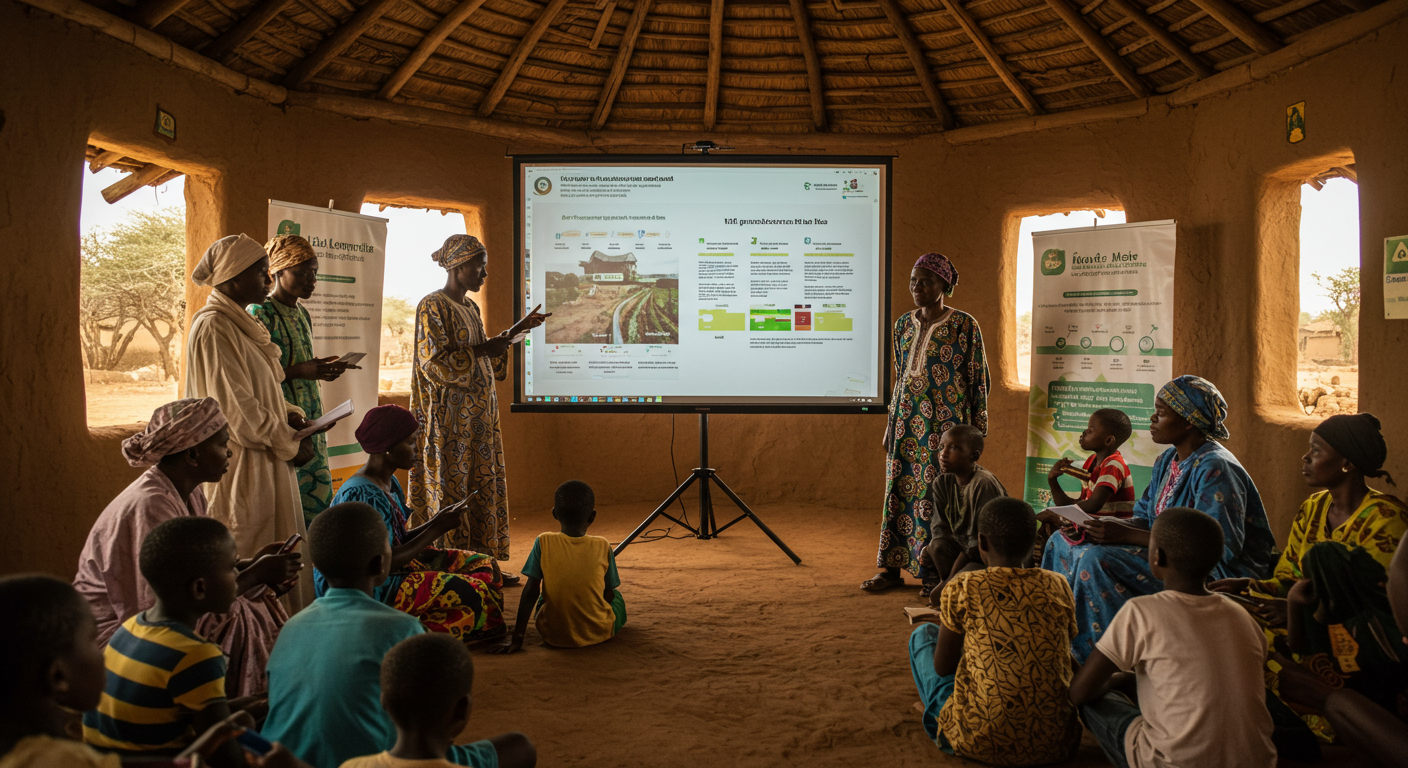

La participation de tous les acteurs concernés enrichit la qualité de l'évaluation. Les bénéficiaires des interventions, les équipes opérationnelles et les partenaires apportent des perspectives complémentaires qui éclairent différents aspects de la performance organisationnelle. Cette approche participative favorise également l'appropriation des résultats et des recommandations.

La régularité des évaluations permet de maintenir une dynamique d'amélioration continue. Plutôt que de concevoir l'évaluation comme un exercice ponctuel, les organisations performantes intègrent des moments d'évaluation dans leurs cycles de gestion. Ces évaluations peuvent être formelles ou informelles, internes ou externes, selon les besoins et les enjeux identifiés.

Développer les compétences nécessaires

La réussite d'une culture axée sur les résultats dépend largement des compétences disponibles au sein de l'organisation. Ces compétences ne se limitent pas aux aspects techniques du suivi et de l'évaluation, mais englobent également des dimensions managériales et comportementales.

Les compétences techniques incluent la maîtrise des méthodes de collecte et d'analyse de données, la compréhension des principes statistiques de base et la capacité à utiliser les outils informatiques appropriés. Ces compétences peuvent être développées par la formation, mais nécessitent également une pratique régulière pour être maintenues et approfondies.

Les compétences analytiques permettent de transformer les données en insights actionables. Elles incluent la capacité à identifier les tendances, à établir des relations causales et à formuler des recommandations pertinentes. Ces compétences se développent par l'expérience et peuvent être renforcées par des formations spécialisées.

Les compétences communicationnelles sont essentielles pour assurer la diffusion et l'appropriation des résultats. Savoir présenter des données complexes de manière claire et convaincante, adapter son discours aux différents publics et faciliter les discussions autour des résultats sont des compétences clés pour maximiser l'impact du suivi et de l'évaluation.

Le leadership joue un rôle crucial dans le développement de ces compétences. Les managers doivent non seulement maîtriser ces compétences eux-mêmes, mais également savoir les développer au sein de leurs équipes. Cela passe par la création d'opportunités d'apprentissage, la valorisation des bonnes pratiques et la mise en place de mécanismes de mentorat.

Surmonter les obstacles et résistances

La mise en place d'une culture axée sur les résultats rencontre souvent des obstacles et des résistances qu'il convient d'identifier et de traiter de manière proactive. Ces obstacles peuvent être de nature technique, organisationnelle ou culturelle.

Les obstacles techniques incluent le manque de systèmes d'information appropriés, la faible qualité des données disponibles ou l'absence d'outils d'analyse adaptés. Ces obstacles, bien que contraignants, sont généralement les plus faciles à surmonter par des investissements ciblés en infrastructure et formation.

Les obstacles organisationnels sont souvent plus complexes à traiter. Ils peuvent inclure des structures hiérarchiques rigides qui freinent la circulation de l'information, des processus décisionnels lents qui limitent la réactivité, ou des systèmes de rémunération qui n'incitent pas à la performance. Surmonter ces obstacles nécessite souvent des réformes organisationnelles profondes.

Les résistances culturelles constituent souvent les défis les plus persistants. La peur du changement, l'attachement aux méthodes traditionnelles ou la crainte d'être jugé peuvent créer des blocages importants. Ces résistances ne peuvent être surmontées que par un travail patient d'accompagnement du changement, incluant la communication, la formation et la démonstration des bénéfices de la nouvelle approche.

La gestion du changement devient donc une compétence essentielle pour les leaders souhaitant développer une culture axée sur les résultats. Cette gestion passe par la création d'une vision partagée, l'identification et la mobilisation des champions du changement, et la mise en place d'une stratégie de communication adaptée.

Utiliser la technologie comme levier

La technologie moderne offre des opportunités sans précédent pour renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation. Les outils de business intelligence permettent de traiter de grands volumes de données et de générer des analyses sophistiquées en temps réel. Les plateformes de collaboration facilitent le partage d'informations et la coordination entre les équipes.

L'automatisation de certaines tâches de collecte et de traitement des données libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée comme l'analyse et l'interprétation. Les capteurs connectés et l'Internet des objets permettent de collecter des données en continu, offrant une vision plus fine et plus réactive de la performance.

L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ouvrent de nouvelles perspectives pour l'analyse prédictive et la détection d'anomalies. Ces technologies peuvent identifier des patterns complexes dans les données et alerter les managers sur des risques ou des opportunités émergentes.

Cependant, l'adoption de ces technologies doit être guidée par les besoins réels de l'organisation plutôt que par l'attrait de la nouveauté. Une analyse préalable des processus existants et des besoins des utilisateurs est essentielle pour garantir que les investissements technologiques apportent une valeur ajoutée réelle.

Mesurer l'impact et ajuster les stratégies

La mesure de l'impact constitue l'aboutissement logique de tout système de suivi et d'évaluation. Elle permet de déterminer si les objectifs fixés ont été atteints et si les ressources investies ont produit les résultats escomptés. Cette mesure nécessite une approche méthodologique rigoureuse pour établir des liens causaux fiables entre les actions menées et les résultats observés.

L'attribution des résultats aux interventions spécifiques représente un défi majeur de la mesure d'impact. Il convient de distinguer les effets directement attribuables aux actions de l'organisation de ceux qui résultent de facteurs externes. Cette distinction requiert souvent des méthodes d'évaluation sophistiquées, incluant l'utilisation de groupes de contrôle ou d'analyses contrefactuelles.

La mesure d'impact ne doit pas se limiter aux résultats quantitatifs, mais doit également capturer les changements qualitatifs et les effets non intentionnels. Ces dimensions, bien que plus difficiles à mesurer, apportent souvent des éclairages précieux sur l'efficacité réelle des interventions.

L'utilisation des résultats de la mesure d'impact pour ajuster les stratégies constitue l'étape finale du cycle de gestion axée sur les résultats. Cette utilisation nécessite une capacité d'analyse stratégique pour identifier les implications des résultats observés et formuler des recommandations d'ajustement pertinentes.

Créer une dynamique d'amélioration continue

L'amélioration continue constitue l'essence même d'une culture axée sur les résultats. Elle repose sur un cycle perpétuel d'action, de mesure, d'analyse et d'ajustement qui permet aux organisations de progresser constamment vers leurs objectifs.

Cette dynamique d'amélioration continue nécessite une approche systématique de la gestion des connaissances. Les leçons apprises doivent être documentées, partagées et intégrées dans les processus organisationnels. Cette capitalisation sur l'expérience permet d'éviter la répétition des erreurs et d'accélérer l'apprentissage organisationnel.

La culture de l'expérimentation favorise l'innovation et l'amélioration continue. Les organisations performantes encouragent leurs équipes à tester de nouvelles approches, à mesurer leurs résultats et à généraliser les bonnes pratiques identifiées. Cette culture d'expérimentation doit être encadrée par des mécanismes de suivi qui permettent d'évaluer rapidement l'efficacité des innovations testées.

La reconnaissance et la valorisation des efforts d'amélioration renforcent la motivation des équipes et ancrent la culture axée sur les résultats. Cette reconnaissance peut prendre différentes formes, de la simple mention publique des succès aux systèmes de rémunération basés sur la performance. L'important est que cette reconnaissance soit cohérente avec les valeurs et les objectifs de l'organisation.

Intégrer les parties prenantes

Une culture axée sur les résultats ne peut se développer en vase clos. Elle nécessite l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes concernées par les activités de l'organisation. Cette implication enrichit la compréhension des enjeux et renforce la légitimité des objectifs poursuivis.

Les bénéficiaires des interventions apportent une perspective unique sur l'efficacité et la pertinence des actions menées. Leur participation aux processus de suivi et d'évaluation permet d'identifier des impacts non anticipés et de s'assurer que les interventions répondent réellement aux besoins identifiés.

Les partenaires et les fournisseurs peuvent contribuer significativement à l'atteinte des objectifs organisationnels. Leur intégration dans les systèmes de suivi permet de créer des synergies et d'optimiser la performance collective. Cette intégration nécessite souvent la mise en place de mécanismes de coordination et de partage d'informations.

Les financeurs et les investisseurs constituent des parties prenantes cruciales dont l'engagement conditionne souvent la pérennité des actions menées. Leur implication dans les processus de suivi et d'évaluation renforce la transparence et la redevabilité, tout en facilitant la mobilisation des ressources nécessaires.

Le rôle du leadership dans la transformation

Le leadership joue un rôle déterminant dans la réussite de la transformation vers une culture axée sur les résultats. Les leaders doivent incarner les valeurs qu'ils souhaitent voir adopter par leurs équipes et démontrer leur engagement personnel envers l'excellence opérationnelle.

Cette incarnation du leadership passe par l'exemple personnel. Les leaders doivent être les premiers à utiliser les données pour guider leurs décisions, à accepter la remise en question de leurs approches et à célébrer les succès basés sur des résultats mesurables. Cette cohérence entre le discours et les actes renforce la crédibilité du message et facilite l'adoption des nouvelles pratiques.

La communication du leadership doit être constante et cohérente. Les leaders doivent expliquer régulièrement pourquoi la culture axée sur les résultats est importante, comment elle contribue au succès organisationnel et quels sont les bénéfices attendus pour chacun. Cette communication doit être adaptée aux différents publics et utiliser des canaux variés pour maximiser sa portée.

Le développement des compétences de leadership à tous les niveaux de l'organisation constitue un investissement crucial. Les managers intermédiaires jouent un rôle clé dans la mise en œuvre opérationnelle de la culture axée sur les résultats. Leur formation et leur accompagnement conditionnent largement la réussite de la transformation.

Webgram et l'outil SmartEval

Dans ce contexte de transformation vers une culture axée sur les résultats, Webgram propose SmartEval, un outil innovant conçu pour faciliter la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation efficaces. SmartEval intègre les meilleures pratiques du secteur en matière de mesure de performance, offrant aux organisations une plateforme complète pour développer, mettre en œuvre et maintenir leur culture axée sur les résultats. Grâce à ses fonctionnalités avancées d'analyse de données, ses tableaux de bord intuitifs et ses capacités de reporting automatisé, SmartEval permet aux équipes de se concentrer sur l'interprétation des résultats et la prise de décisions stratégiques plutôt que sur les tâches administratives de collecte et de traitement des données.

Conclusion

Construire une culture axée sur les résultats par le suivi et l'évaluation représente un défi complexe mais essentiel pour les organisations modernes. Cette transformation nécessite un engagement à long terme, des investissements conséquents et une approche méthodique qui touche tous les aspects de la vie organisationnelle.

Le succès de cette transformation repose sur la compréhension que le suivi et l'évaluation ne sont pas des activités secondaires, mais des fonctions stratégiques qui guident la prise de décision et orientent l'action collective. Cette compréhension doit être partagée à tous les niveaux de l'organisation et soutenue par des mécanismes appropriés de formation, de communication et de reconnaissance.

Les bénéfices d'une culture axée sur les résultats dépassent largement les efforts investis dans sa construction. Elle permet une allocation plus efficace des ressources, une amélioration continue des performances et une adaptation plus rapide aux changements environnementaux. Plus fondamentalement, elle crée un environnement de travail où chacun comprend sa contribution aux objectifs collectifs et dispose des moyens nécessaires pour maximiser son impact.

L'avenir appartiendra aux organisations qui sauront maîtriser cet art délicat de la gestion par les résultats, en combinant rigueur méthodologique, agilité opérationnelle et engagement humain. Dans ce contexte, le suivi et l'évaluation ne sont plus des contraintes administratives, mais des leviers stratégiques pour l'excellence organisationnelle et la création de valeur durable.

RépondreTransférer |